VOIR TOUS LES ENTRETIENS

VOIR TOUS LES ENTRETIENS

Marius Molinet, VSC - Développement du protocole FLORAMER (PatriNat)

FLORAMER est un protocole développé dans le cadre du programme Plages Vivantes. Son objectif est d'étudier la dynamique de la végétation de haut de plage. C’est en Guadeloupe que Marius Molinet a testé l’adaptation et le déploiement de ce protocole élaboré dans l’Hexagone. En tant que volontaire de service civique, il a collecté et analysé des données de terrain afin de proposer un protocole et des outils adaptés au territoire.

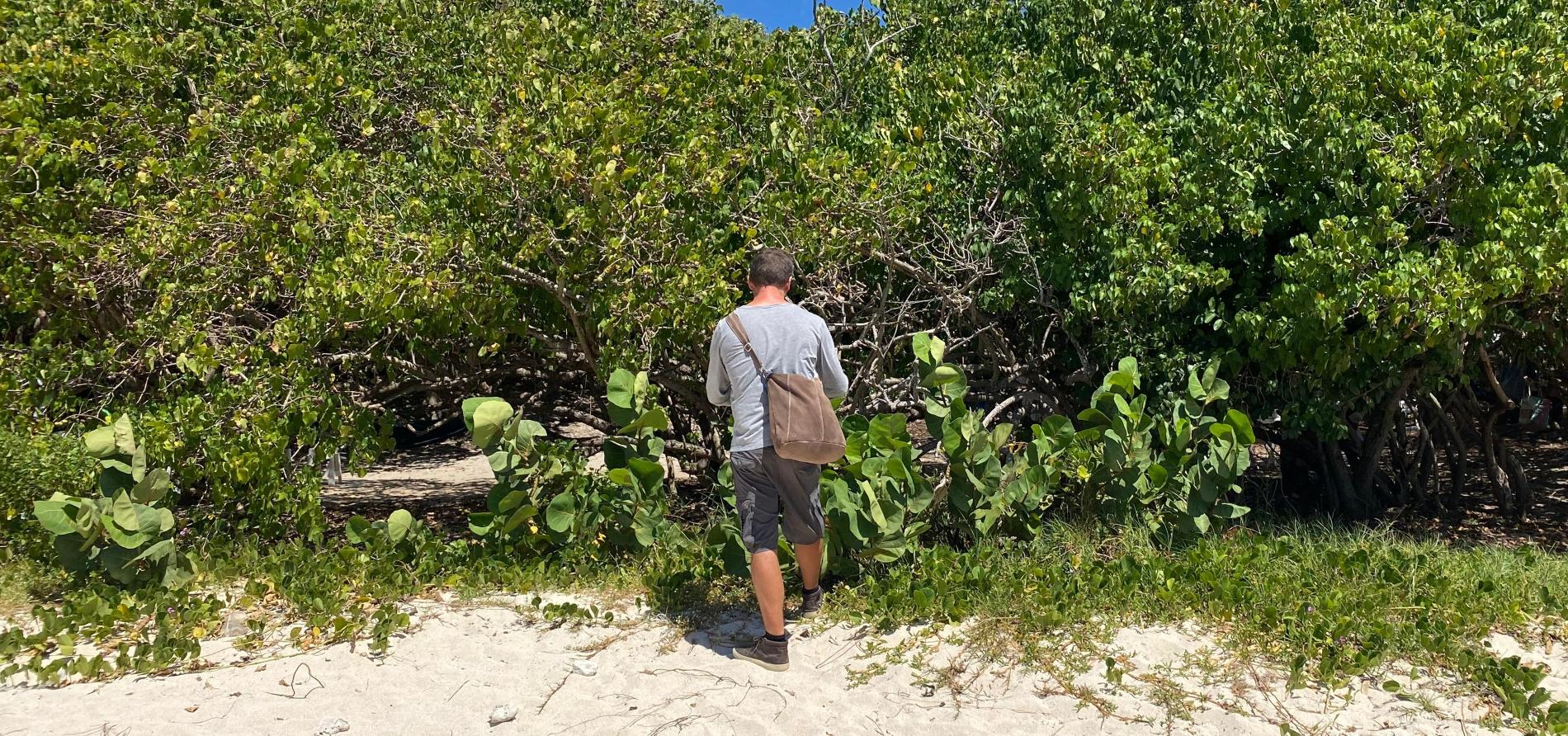

La végétation de haut de plage c'est la première frange végétale sur la plage au plus près de la mer, la plupart du temps, sur un substrat sableux. Cette frange est constituée d'espèces typiques, adaptées à un milieu difficile. C’est un milieu sec, parfois exposé aux embruns, mais aussi aux tempêtes lors de la saison cyclonique. Cette frange végétale a comme frontière d’un côté, la mer et de l'autre côté, la forêt littorale sèche avec un substrat un peu différent.

Le déploiement de FLORAMER en Guadeloupe vise à répondre à un besoin de sciences participatives et de connaissances sur la végétation des hauts de plage.

C’est un programme de sciences participatives développé par Christian Kerbiriou, Isabelle Le Viol et Pauline Poisson. Initialement, ce programme consistait à suivre à la végétation de haut de plage reliée à la dune embryonnaire sur les côtes atlantiques de l'Hexagone. Il s’agissait d’observer les éventuels changements dans les communautés végétales de cet écosystème, dans l'espace et dans le temps, et de disposer ainsi de séries chronologiques de l’évolution de ces milieux sentinelles dans un contexte de changement climatique.

Le déploiement de FLORAMER en Guadeloupe vise à répondre à un besoin de sciences participatives et de connaissances sur la végétation des hauts de plage. Il faut savoir que ces milieux sont soumis à une multitude de pressions, qu’elles soient anthropiques ou bien environnementales.

Concrètement, en quoi cela consiste ? On se rend sur la plage avec des fiches d'identification, sur des zones délimitées par le protocole, pour relever les espèces qui sont présentes et en quelle quantité.

Presque tout ! Les plages de Guadeloupe et les plages de la côte atlantique n'ont rien à voir : ce ne sont ni les mêmes cortèges d'espèces, ni la même topologie. Le seul point commun qu’il y a entre ces deux protocoles c'est le fait que ce soit un programme de sciences participatives sur la végétation de haut de plage ayant pour but à la fois de permettre aux citoyens de s'impliquer dans un programme de recherche, de mieux connaître leur écosystème, tout en fournissant de la donnée utile aux gestionnaires et à la recherche. C'est finalement la seule idée qui a été conservée ! Et c’était la demande initiale locale. On a donc décidé de tester la faisabilité du déploiement d'un protocole qui existait déjà, en Guadeloupe, en le repensant presque entièrement pour y intégrer les besoins des acteurs locaux et les spécificités locales.

Cela dépend de quel acteur on parle… Le maillage d'acteurs demandeurs était plutôt institutionnel : le Conservatoire du littoral, le Conservatoire botanique des Antilles françaises, l’ONF, le BRGM. Le constat est simple : les littoraux sont des zones à enjeux multiples et particulièrement en Guadeloupe où les plages sont des socio-écosystèmes très importants avec une forte valeur affective ! Ce sont des lieux de rassemblement, de nombreux événements familiaux ou sportifs s’y déroulent. C'est à la fois un écosystème qui fait face à de nombreuses pressions, les dynamiques érosives y sont très prononcées et l’artificialisation est importante, ce qui implique une fragmentation ou une perte d'habitats clés pour de nombreuses espèces à enjeux !

Pourtant, les acteurs locaux avaient très peu de données quantitatives sur cet écosystème. Or, par essence, il y a un très fort potentiel pour un programme de sciences participatives avec justement la présence d'une multitude de citoyens et d’enjeux. D’autant plus, qu’en Guadeloupe, peu de programmes de sciences participatives existent sur la flore et encore moins à destination d’un public scolaire. Et cela permettait d’avoir des données quantitatives pour les acteurs locaux sur le suivi de parcelle de végétalisation, de faire le lien avec les dynamiques érosives, d’avoir des outils et des données pour montrer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qu’il faudrait faire, de répondre finalement à la question : qu’est-ce qu’une plage en bonne santé ?

Ce programme permet de collecter des données rapidement sur toutes les Îles de Guadeloupe, avec un protocole simple permettant de répondre aux attentes plurielles de tous les acteurs, avec des données qui puissent être utilisée de différentes manières. Malheureusement, nous n’avons pas eu le temps de tester ce protocole auprès des scolaires, mais globalement, ce protocole semblait répondre aux attentes des acteurs locaux.

Dans un premier temps, mes missions ont consisté à faire le tour des acteurs montrant un intérêt pour ce genre de protocole, de comprendre leurs attentes, qu’ils partagent leur expertise pour que je puisse faire un état des lieux spatialisé des enjeux et de la donnée disponible à l'échelle des îles de Guadeloupe. Le but c’était que les acteurs se l’approprient, donc il fallait nécessairement répondre aux attentes des acteurs locaux !

Ensuite, j'ai créé des petites unités d'échantillonnage pour adapter le protocole. Est-ce que c’est représentatif de la plage dans son ensemble avec ce protocole ? Est-ce qu’on arrive à bien décrire les espèces présentes ? Est-ce que c'est intuitif ou contre intuitif ? Je n’étais pas tout seul. Je faisais tester les différentes versions du protocole, on co-construisait ce protocole avec les acteurs. Après quelques petits ajustements, on est arrivé à une version qui semblait satisfaisante pour répondre aux besoins de la recherche, de la gestion et des sciences participatives.

J’ai testé ce protocole sur 70 % des plages de Guadeloupe. Je faisais entre 5 et 10 plages par jour

Enfin, c’était la phase de test. J’ai testé ce protocole sur 70 % des plages de Guadeloupe. Je faisais entre 5 et 10 plages par jour, je mettais en place mes petites unités d'échantillonnage pour faire trois points par plage en moyenne, j'avais mes petites fiches d'identification, des fiches pour récolter la donnée et puis j’allais de plage en plage.

Les résultats sont un jeu de données, un état initial de cet écosystème et une première phase d'analyse de données. On a pu montrer que ce protocole fonctionnait bien pour décrire les différences de composition des communautés d'espèces. Les différentes unités littorales avec des expositions aux embruns différentes ont des compositions différentes, des substrats différents… Le protocole montre bien la réalité du terrain. On a aussi pu montrer qu'il y avait un gradient de recouvrement de la végétation par rapport aux accès à la plage. La végétation de haut de plage est structurée en trois strates : une strate herbacée, une strate arbustive et une strate arborée. Plus on s'éloigne des accès à la plage, donc des zones où le piétinement est plus important, et plus la frange herbacée pionnière et la frange arbustive est en bon état de santé. Enfin, on a constaté que les zones restaurées présentaient un meilleur taux de recouvrement d'espèces arbustives et que les zones les moins urbanisées présentaient des proportions d'espèces natives plus importantes. Cela permet aux gestionnaires d’avoir des arguments, des indicateurs, montrant sous quelles conditions la plage est en meilleure santé.

Il faut savoir que l’Agence régionale de la biodiversité des Îles de Guadeloupe porte le Conservatoire botanique des îles de Guadeloupe qui a vocation à être reconnu comme un Conservatoire botanique national et que FLORAMER a été inséré dans le dossier de préfiguration de ce CBN. Il y a donc eu une réflexion autour du futur du projet, éventuellement porté par ce futur CBN, peut-être en collaboration avec le Conservatoire du littoral très impliqué dans la construction de ce protocole. Ce ne sont que des réflexions et rien n’est encore acté, mais on a tout fait pour conserver la belle dynamique qui avait été lancée. Au cours du projet, on a aussi eu l’occasion d’échanger avec des acteurs de Martinique qui était potentiellement intéressés par ce protocole.

En tout cas, ce protocole on l'a pensé comme étant le plus possible transposable aux autres territoires ultramarins tropicaux et subtropicaux. Il a cette simplicité qui fait qu'il est assez facilement reproductible sur n'importe quel territoire. En fonction de la structuration de la végétation de haut de plage du territoire en question, il suffit d’adapter la clé d'identification pour adapter le protocole. Il pourrait voir le jour en Martinique, à La Réunion et même pourquoi pas en Polynésie française !

En savoir plus, découvrez le programme de sciences participatives Plages Vivantes et le protocole FLORAMER.