À Terre-de-Bas, en Guadeloupe, les habitants voient défiler dans les forêts, le long des ravines et même à proximité de leurs jardins, des hommes et des femmes armés d’épuisettes ou de filets. Curieux spectacle que celui des naturalistes de l’expédition la « Planète Revisitée », venus inventorier, pendant plusieurs semaines, insectes, champignons, lichens et araignées.

Une drôle d’agitation vient troubler la quiétude de Terre-de-Bas. Cette petite île compose, avec Terre-de-Haut, les « Saintes » situées au sud de la Guadeloupe « continentale », comme on l’appelle ici. Avec Marie-Galante et la Désirade, les Saintes reçoivent, de septembre à novembre 2024, les scientifiques de la « Planète Revisitée », une expédition co-portée par l’Agence Régionale de la Biodiversité des Îles de Guadeloupe (ARB-IG), le Muséum national d’Histoire naturelle et l’Office français de la biodiversité. La mission ambitionne d’inventorier la biodiversité terrestre et marine encore méconnue de l’archipel qui deviendra, ainsi, « l’un des territoires les plus étudiés de la Caraïbe », s’enthousiasme Julien Touroult, coordinateur du module terrestre de « La Planète Revisitée ». Les scientifiques vont en effet s’attacher à débusquer des espèces issues « de groupes taxonomiques souvent négligés, comme les diptères (les mouches) », rappelle l’entomologiste.

C’est à Terre-de-Bas que l’équipe « terrestre » pose en premier ses valises. Le groupe est composé d’une arachnologue, d’un géodrilologue (spécialiste des vers de terre), de malacologues, d’un lichénologue et d’entomologistes aux expertises taxonomiques variées. Tous vont alterner, tout au long de l’expédition, des périodes de terrain pour la capture d’espèces, suivis de temps de laboratoire pour l’identification et la conservation de certains spécimens.

Sur le terrain : l’art d’attraper des insectes

Chacun sa méthode pour attraper les petites bêtes dissimulées dans les écosystèmes de Terre-de-Bas et des ilets environnants. Toni et Eddy affrontent de nombreux mancenilliers (Hippomane mancinella), ces arbres dont la sève provoque de sévères brûlures, pour disposer en forêt des pièges prenant des formes diverses, comme des tentes dans lesquelles les insectes volants viennent s’engouffrer, ou encore des plaques transparentes contre lesquelles ils viennent buter, avant de tomber dans un récipient collecteur. Thibaud débusque des vers de terre en creusant des trous dans le sol. Souvent, il peste, la plupart des lombrics prélevés ne sont pas indigènes ! Rémy est à l’affut de lichens, ces tapisseries de petits points ou de vermicelles, présents sur les pierres et les arbres. Xavier et Christophe récoltent et tamisent de la litière pour y dégoter des mollusques terrestres. Marc et Anja essaiment, d’île en île, des assiettes jaunes, bleues et blanches, remplies d’une solution aqueuse dans laquelle s’enlisent les insectes qui s’y sont posés. Jean Claude, Hervé, Nicolas et Lilou sont complémentaires : ils scrutent et remuent la forêt, parvenant à détecter des œufs, des larves ou des individus d’hémiptères, d’araignées ou de coléoptères, invisibles aux yeux des non-initiés. Rodolphe et Carlos, quant à eux, évoluent la nuit. Ils installent de grands draps éclairés à la lumière blanche ou bleue qui attire les lépidoptères.

L’art du naturaliste semble résider en la capacité de ces scientifiques à voir le vivant. C’est-à-dire à prêter non seulement attention à l’arbre, mais aussi aux espèces de lichens qu’il héberge, aux galeries de chenilles creusées dans ses feuilles ou encore aux larves camouflées dans son écorce.

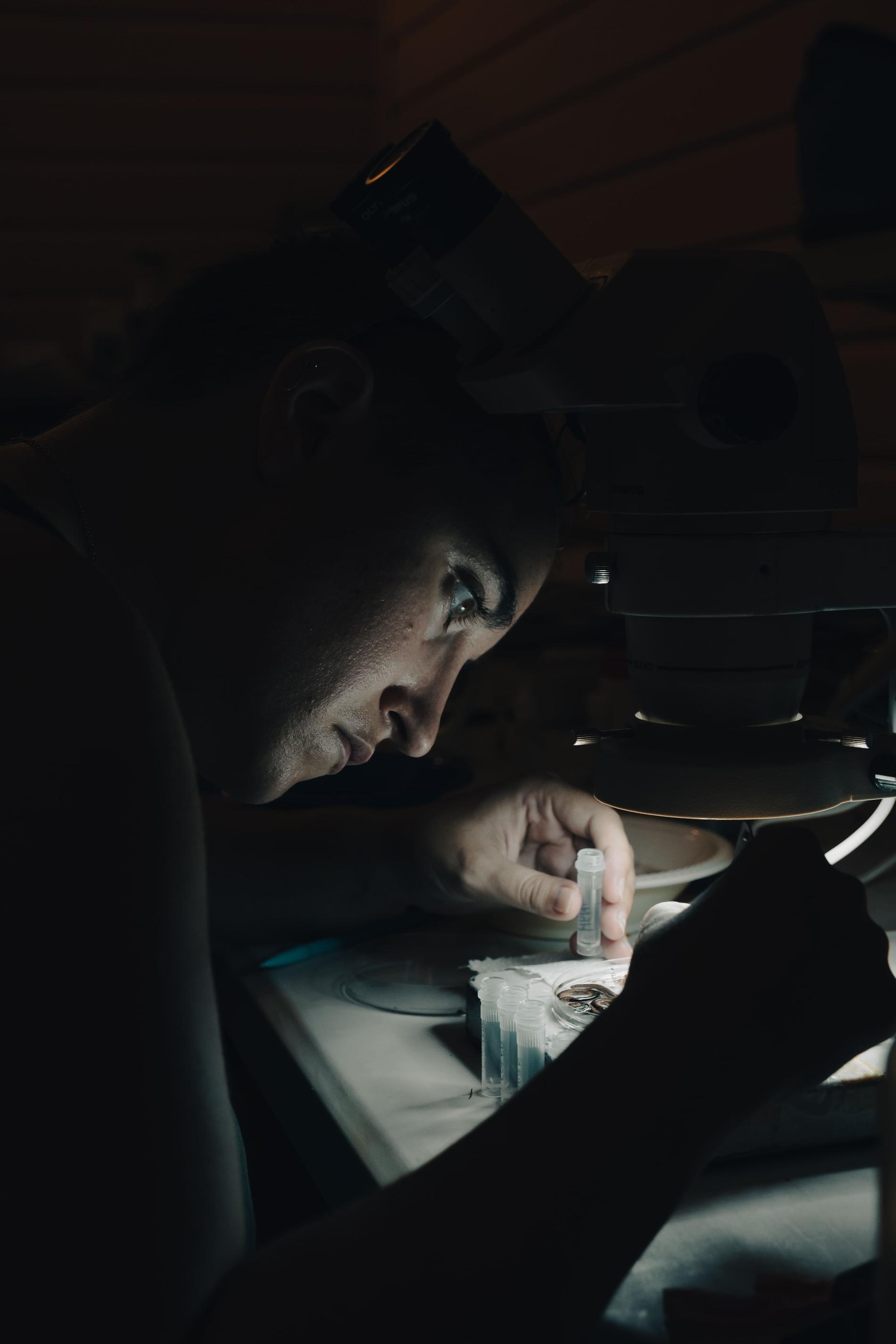

En laboratoire, un travail d’orfèvres… un peu particulier

« Jean-Claude, je t’ai posé tes aleurodes sur ton téléphone ! », « Ouh ! Une noble bête ! », sont autant de formules étranges qui retentissent pourtant quotidiennement dans le laboratoire installé dans une maison de famille du gîte « Soleil d’Emery », où sont hébergés les membres de l’expédition. Dès le retour de leur prospection sur le terrain, les spécialistes se départissent de leur arsenal de capture et exhibent leurs trouvailles, collectées dans des tubes. C’est le moment des dons : « tiens, j’ai vu cette araignée ! », « je crois que cette punaise va t’intéresser ! ». Les échantillons vont de main en main. On s’extasie sur la trouvaille de l’un, s’enthousiasme pour la découverte de l’autre, puis, place aux binoculaires. Tout le monde s’affaire autour des spécimens récoltés, l’objectif : les identifier. Quelle famille ? Quel genre ? Quelle espèce ? Parfois, impossible d’aller très loin, c’est l’ADN qui viendra apporter une réponse, une analyse qui sera d’ailleurs faite sur toutes les espèces. « Prenons une espèce commune en Guadeloupe, Microcentrum triangulatum, une sauterelle, capturée à l’épuisette aux alentours du laboratoire », propose Julie, qui fait partie de la chaîne du « barcodage ». « Elle sera identifiée, puis photographiée et référencée dans une base de données. On lui prélèvera ensuite un bout de chair, souvent issu d’une patte, qui permettra des analyses ADN, puis elle sera placée dans un tube d’alcool à 70° pour rejoindre la collection du Muséum à Paris ou celle de l’INRAE en Guadeloupe », expose la jeune scientifique. Quid de la découverte de nouvelles espèces sur le sol guadeloupéen ? Patience, « les premiers résultats sont attendus d’ici une petite année », conclut Julien Touroult.

Le laboratoire ouvre ses portes

« C’est important que les gens se rendent compte de la diversité et de la richesse des espèces qui se trouvent chez eux. D’autant plus important… que la plupart est vouée à disparaître si la 6ème extinction de masse poursuit sur sa lancée. On reconnaît, en les identifiant, en leur donnant des noms, en montrant qu’elles sont là, que ces espèces ont existé. C’est malheureux, mais on saura aussi ce que l’on a perdu… », résume, un brin lugubre, Carlos, lépidoptériste. Un discours qui n’entame pas l’enthousiasme du grand public venu visiter le laboratoire : des étudiants et des habitants se sont relayés pour prêter main forte et découvrir les activités des scientifiques. De quoi éveiller des vocations chez certains, ou pour d’autres, donner envie de prêter d’avantage attention aux petites bêtes qu’ils croisent au quotidien.

Pour en savoir plus, visionnez la vidéo de présentation du travail de terrain à Marie-Galante et la page consacrée à La Planète Revisitée des îles de Gaudeloupe.