Ter là, nous protèz la natir (Ici, nous protégeons la nature) ! La première déclinaison ultra-marine du programme Refuges LPO a été mise en place en début d’année 2024 à La Réunion. Adaptation du programme national au contexte local de La Réunion, la démarche Refuges LPO Péi est gérée localement par la Société d’Études Ornithologiques de La Réunion (SEOR).

Créé en métropole par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) en 1921, le programme « Refuges LPO » propose à tous d’agir en faveur de la biodiversité : particuliers, établissements, entreprises et collectivités s’engagent à faire de leurs espaces verts des lieux propices à l’installation de la faune et la flore sauvage et à réduire leur impact sur l’environnement.

Sa première déclinaison ultra-marine, le programme « Refuges LPO Péi », a été lancée le 7 février 2024 par l’inauguration du premier Refuge à Saint-Leu : Mascarin, le Jardin Botanique de La Réunion.

Animatrice du programme au sein de la SEOR, Camille Fahrner nous explique : « Les Refuges LPO Péi sont un outil de mobilisation citoyenne, car les jardins peuvent tout à fait être un lieu où participer à la protection de la nature. À La Réunion, où la biodiversité est déjà assez dégradée, nous souhaitons ainsi inciter les citoyens à faire quelque chose à leur niveau. »

Les espaces privés peuvent ainsi abriter une biodiversité parfois insoupçonnée et participer à la préservation des espèces fragiles et protégées de La Réunion.

En quoi ça consiste concrètement ?

Devenir Refuge LPO Péi est un engagement moral à respecter les principes de la Charte des Refuges. Certaines actions sont simples à mettre en place, d’autres demandent un peu plus d’investissement ou ne sont pas forcément adaptées à tous les terrains. Pas de panique : tout est détaillé dans un guide pratique et la SEOR est là pour apporter ses conseils.

« Je suis disponible pour répondre aux questions des participants » poursuit Camille, « et des fiches techniques ont été créées pour mettre à leur disposition des informations sur les thématiques clés, comme les insectes dont la présence peut parfois inquiéter, ou pour expliquer comment prendre en main les outils de sciences participatives, qui ne sont pas forcément simple à utiliser pour les novices. Nous fournissons également aux membres des graines de plantes endémiques et indigènes, adaptées à la localisation du jardin en question. »

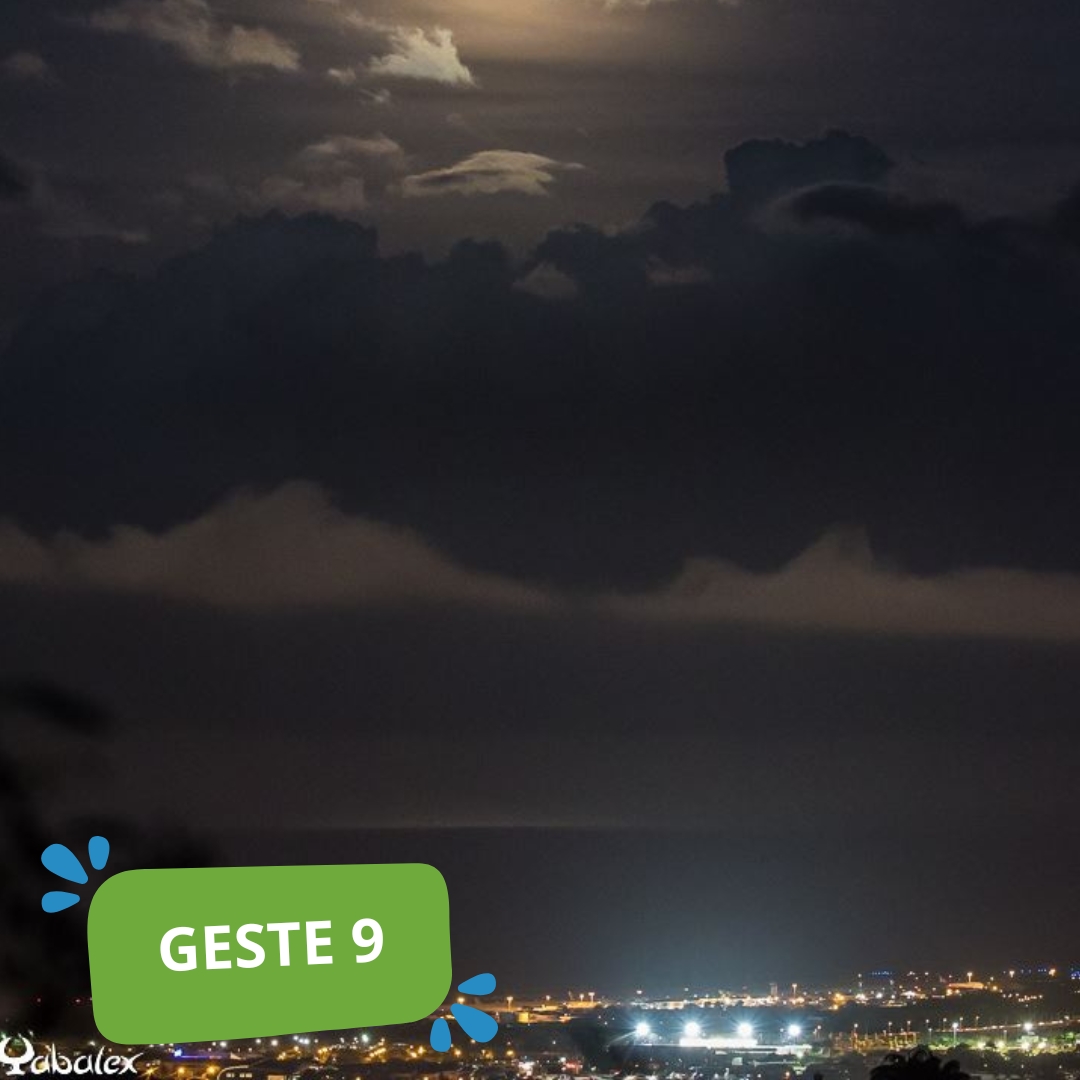

Les conseils de la SEOR sont également précieux pour éviter les fausses bonnes idées : des actions qui peuvent paraître bénéfiques pour la biodiversité au premier abord, mais qui seraient finalement contre-productives. Représentante locale de la LPO, l’association a adapté le programme national aux spécificités de l’île avec la collaboration des experts locaux (Conservatoire Botanique National & CPIE de Mascarin, Forma'terra, Groupe Chiroptères Océan Indien - GCOI, Micropoda, Nature Océan Indien – NOI). Certains objectifs clés sont particulièrement importants dans le contexte réunionnais, comme la réduction de la pollution lumineuse (Geste n° 9) qui provoque chaque année l’échouage de centaines de pétrels et de puffins.

Autre geste d’importance majeure, le numéro 5 : « Je plante et préserve des variétés locales d’arbres et d’arbustes ». « Les jardins sont la source d’une des grandes problématiques sur l’île qui est la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes. Que les propriétaires de jardin cessent d’en planter et les remplacent par des espèces indigènes et endémiques, ce serait déjà un grand pas en avant » explique Camille. Le dispositif « Ansamb kont zinvaziv », porté par l’association AVE2M, permet d’ailleurs aux particuliers de bénéficier d’une prise en charge de l’enlèvement de certaines plantes envahissantes interdites d’introduction sur le territoire, comme le Tulipier du Gabon (Spathodea campanulata), un arbre aux belles fleurs orange très courant dans les jardins, mais dont le potentiel envahissant est très impactant pour les écosystèmes. À la place, plantez par exemple l’endémique Change-écorce (Aphloia theiformis) qui pourra profiter au Merle péi (Hypsipetes borbonicus) pour nidifier et à deux papillons endémiques dont il est la plante-hôte (Comotolopsis leuconeura et Borboniella allomorpha), ou bien du Mazambron marron (Aloe macra), dont la floraison attirera les insectes locaux, mais aussi l’endémique Zoizo blanc (Zosterops borbonicus) !

À l’heure actuelle, 22 particuliers se sont déjà engagés dans la démarche des Refuges LPO Péi. Leurs premiers retours d’expériences seront particulièrement importants pour pouvoir répondre au mieux aux attentes du public. Et quelques questions subsistent, par exemple sur l’intérêt de l’installation d’hôtels à insectes : « nous devions faire des expérimentations sur cette question, pour savoir si cela ne risquait pas de favoriser des espèces introduites, mais nous n’en avons finalement pas eu les moyens. Ce sont donc les participants qui nous rapporteront leurs observations et nous permettront d’ajuster nos préconisations » confie Camille.

Et pour les entreprises et collectivités ?

De ce côté, l’engagement est plus important et l’accompagnement plus conséquent. « Nous allons mettre en place un diagnostic du site, une expertise sur les espèces présentes, puis réaliser un plan d’action avec un accompagnement sur 3 ou 5 ans. C’est un engagement pour mettre en place un maximum de Gestes Refuges, avec un gros suivi derrière ».

Participante pilote, La Poste s’est déjà engagée dans la démarche, avec deux sites qui devraient prochainement être labellisés. D’autres entreprises et collectivités se sont déjà montrées intéressées « mais c’est un processus qui prend un peu plus de temps que pour les particuliers » confie Camille, qui participe régulièrement à des évènements pour faire connaître le programme. « Les établissements scolaires peuvent également participer, ça permet de travailler avec les enfants pour les sensibiliser ».

Une autre déclinaison ultra-marine est également en cours de lancement à Mayotte : les « May’Refuges LPO » ! Le volet mahorais du programme est géré par le GEPOMAY.

En savoir plus : retrouvez toutes les informations sur le site des Refuges LPO Péi et suivez les actualités du programme sur Facebook et Instagram.